Hoje em dia, falar em contradições do capitalismo parece coisa de dinossauro marxista ou de militante tilelê. Mas no Brasil da década de 60, era coisa séria. O espectro da Revolução Cubana rondava a América Latina, e quando um professor-prodígio da USP apontava tensões irreconciliáveis na economia brasileira, as pessoas prestavam atenção. Parecia uma análise perfeitamente realista dizer que ou o capitalismo brasileiro se reinventava urgentemente sobre novas bases, ou viria o socialismo.

Trinta anos depois, o mainstream brasileiro deixou de levar esse tipo de análise a sério. Passada a crise econômica dos anos 80, o Brasil embarcou em uma “era de expectativas decrescentes”. Sem maiores esperanças de transformações econômicas ou políticas no curto prazo, restava então a gestão do subdesenvolvimento e a busca por melhorias incrementais.

O mesmo professor que previra a possibilidade do socialismo em 1964 calhou de virar presidente da república em 1995. E sua nova atitude quanto à transformação política era um sinal dos tempos: “Como eu não estava preocupado com a questão da… revolução — não vai ter revolução nesse sentido, de R maiúsculo — você vai ter que ajustar para melhorar a situação do país e da vida das pessoas”.

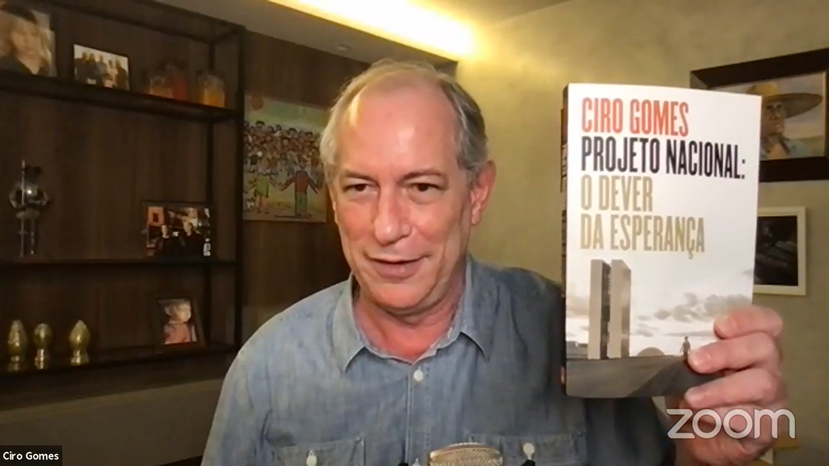

A retração das nossas aspirações coletivas legou aos brasileiros um pensamento político fundamentalmente míope. Quando um Ciro Gomes da vida fala de “projeto nacional”, o que ele oferece é apenas um conjunto de políticas públicas de médio prazo. É um relatório de tecnocrata, coisa que podia ter saído de um think tank ou de um banco de desenvolvimento. E ele não é o único. Vejamos alguns exemplos do que passa por “projeto” nos dias de hoje:

- O liberalismo econômico, que exige diminuição dos encargos das empresas para estimular a atividade econômica; corte de gastos do governo para aumentar a confiança dos investidores; livre-comércio para diminuir a inflação e evitar que o consumidor brasileiro continue a subsidiar indústrias não-competitivas; privatizações em setores que possam oferecer serviços melhores sob gestão empresarial.

- O progressismo, que propõe corte de subsídios injustificáveis para empresários; revisão de privilégios da elite do serviço público; ajuste fiscal com mais ônus sobre os mais ricos do que sobre os mais pobres; simplificação dos impostos sobre o consumo para aumentar a produtividade das empresas; e uma reforma progressiva da tributação sobre a renda.

- O desenvolvimentismo, que essencialmente busca a retomada da capacidade de investimento do Estado e a alocação de recursos a certos setores ditos “estratégicos”, cujos retornos econômicos seriam tão grandes a ponto de colocar o Brasil na trajetória do desenvolvimento.

- O novo conservadorismo que os órfãos do bolsonarismo, como o MBL, tentam emplacar. Leia-se, uma política econômica fundamentalmente liberal, aliada a um programa de segurança pública à la Bukele: mais licença para a polícia matar e menos direito de defesa para quem for acusado de qualquer crime. (Talvez haja mais propostas, mas elas estão escondidas atrás do paywall do MBL, que insiste em fazer até do seu manifesto político um conteúdo monetizável.)

Longe de mim insinuar que esses “projetos” sejam indiferentes. Boas políticas públicas de médio prazo fazem, sim, diferença na vida das pessoas. Não preciso gastar pixels com elogios ao Plano Real ou ao Bolsa Família. São programas que avançaram, em muito, a agenda de garantir a todos brasileiros uma vida material digna.

Dito isso: frente à instabilidade política, à insegurança econômica e ao “mal-estar na civilização” que se alastra pelo Primeiro Mundo e além, não podemos limitar nossas aspirações a compilados de políticas públicas. A crise dos nossos tempos exige de nós um esforço de expansão das nossas ambições; esforço que recoloque, no debate público, as questões fundamentais de como organizar nosso governo, nossa sociedade e nossa economia.

No Brasil de hoje, consigo identificar três grupos que têm buscado novas respostas para essas perguntas. São o bolsonarismo radical, a esquerda revolucionária e o iberismo. Mas nenhum deles — uns menos do que outros — parece oferecer soluções desejáveis para o país.

Não há dúvida de que o bolsonarismo radical propõe um novo princípio orientador para a sociedade brasileira, para muito além de um programa econômico de médio prazo. É uma visão de Brasil descrita excepcionalmente bem pelo cientista político Miguel Lago.

Em suas palavras, o bolsonarismo “deseja defender a ‘liberdade das pessoas’ – entendida aqui como liberdade de fazer o que der na telha – sem que haja qualquer limitação aos impulsos do indivíduo. A imagem de indivíduo, nesse caso, foi claramente inculcada por publicidades de carro e de cerveja: é sempre homem, sempre branco, sempre hétero. E ele não tem freios, limites, tudo está à sua disposição, basta querer… Bolsonaro deseja uma sociedade pré-hobbesiana, aquela que não precisa de nada nem ninguém. Uma sociedade onde os mais fortes mandam e podem recorrer a qualquer recurso para fazer valer o gozo de seus impulsos”. O corolário: “Bolsonaro inaugurou um novo modo de governar: o governo da suspensão. Sua função é dupla: exime-se de qualquer ação organizada e anula os instrumentos de organização coletiva que possam frear o ímpeto dos ‘cidadãos de bem’”.

Me parece que os leitores do Pindograma não precisam de mais nada para concluir que não se trata de uma visão muito atraente.

A seguir, temos a esquerda revolucionária. Tradição rica que, nos seus melhores momentos, nos confronta com uma crítica contundente do capitalismo e pretende oferecer uma visão para superá-lo. A contradição entre a lógica de acumulação capitalista e os recursos finitos do planeta; a tendência inexorável do capitalismo à ampliação de desigualdades; o poder dos ricos de influenciar, desproporcionalmente, aonde serão investidas as energias produtivas da economia — há verdade em tudo isso, e são críticas que expõem as limitações dos “projetos nacionais” à la Ciro Gomes, que não colocam em questão o capitalismo.

Infelizmente, a visão de futuro da esquerda revolucionária brasileira parece ser apenas um revival do que Lenin propôs nos idos de 1917. Em algum momento, espera-se que a classe trabalhadora irá pegar em armas e derrubar o Estado burguês. Evita-se falar sobre a forma exata que tomaria a ditadura do proletariado — mas a simpatia dos comunistas brasileiros pelos regimes da União Soviética e de Cuba sugere uma inclinação por um governo centralizado e autoritário, e uma economia sob o controle de burocratas planejadores.

É triste ver gente da esquerda revolucionária aplaudir Marilena Chaui na USP mas ignorar a sua contribuição mais importante ao pensamento político brasileiro: a conciliação do marxismo com uma defesa incondicional da democracia. E é difícil de levar a sério uma visão econômica que se sustenta sobre o negacionismo dos problemas de economias centralmente planejadas: não bastasse serem ineficientes, geralmente são tão alienantes para o trabalhador quanto as economias de mercado.

Temos, por fim, o iberismo, tradição de pensamento que vai de Eduardo Prado a Eduardo Giannetti, passando por Gilberto Freyre, Roberto DaMatta, Richard Morse e tantos outros. É uma tradição que, embora não negue as mazelas do subdesenvolvimento, insiste que os povos latinoamericanos sabem viver melhor do que aqueles sisudos dos Estados Unidos — e que a última coisa que deveríamos fazer enquanto sociedade é tentar nos tornarmos mais parecidos com aquele país.

Como resume Eduardo Giannetti, em livro chancelado por Caetano Veloso: “Será desvairadamente utópico imaginar que temos tudo para não capitularmos à opressiva industriosidade geradora de objetos demais, alegria de menos do tecnoconsumismo ocidental? Que o Brasil, embora modesto nos meios, mantém viva sua aptidão para a arte da vida e a capacidade de cultivá-la a uma perfeição mais plena?”.

Agora, se negarmos estratégias “ocidentalizantes” de desenvolvimento, o que nos resta para tirar milhões de brasileiros da pobreza? O iberismo não oferece boas respostas. Como a esquerda revolucionária, ele traz uma crítica sóbria e relevante a boa parte dos programas políticos que nos são oferecidos em ano eleitoral ou nas páginas de opinião da Folha de S.Paulo. Mas não apresenta uma alternativa atraente para os brasileiros cansados de ter tão apenas a felicidade tênue cantada por Tom e Vinícius: “a grande ilusão do Carnaval… pra tudo se acabar na quarta-feira”.

Para muita gente, pensar em visões de Brasil pode parecer um exercício puramente ingênuo e utópico. Não pensava assim Alexander Hamilton, que tentava, em 1787, convencer os norte-americanos a adotarem uma medida sem precedentes no mundo moderno: uma constituição que estabelecia uma república federativa com três poderes.

Escrevia, então, o Founding Father: “Parece ter sido reservado ao povo deste país… decidir se sociedades humanas são realmente capazes de estabelecer um bom governo por própria reflexão e escolha, ou se estão para sempre destinadas a receber do acaso e da força a sua constituição política”.

A visão política de Hamilton e de sua geração foi tão bem-sucedida que hoje, o dilema é outro: se sociedades humanas são capazes de decidir seus rumos “por própria reflexão e escolha”, ou se estarão para sempre resignadas a receber, do modelo norte-americano, a base da sua constituição política e da sua organização econômica.

Gosto de acreditar mais na primeira opção. E é a esse exercício que se dedicarão meus próximos artigos.

Crédito da imagem: PDT.

[Gostou do nosso conteúdo? Siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram.]