As aulas já estão planejadas, os professores já foram contratados, os alunos já estão matriculados, mas não tem aula. O motivo? Ninguém consegue entregar a merenda e os materiais escolares. Ou melhor, ninguém se dispõe a ir até a escola entregar os materiais.

Esse é um dos desafios enfrentados pela Escola Estadual Indígena de Educação Básica Zarup Wej, localizada na Terra Indígena Zoró, no município de Rondolândia (MT), responsável pela administração da escola. Durante a elaboração do orçamento da cidade para 2020, os Zoró e seus aliados — um dos quais relatou esta história à reportagem — passaram semanas negociando com os governos municipal e estadual um aporte de verbas para o transporte de materiais. O orçamento da cidade previa a compra dos mantimentos com fornecedores no centro do município, mas a entrega das encomendas na escola afastada e acessível apenas por precárias estradas de barro encareciam demais a operação.

Quando resolveram o problema das entregas, surgiu outra questão: a escola consumia merenda demais, o que também não cabia no orçamento da cidade. O motivo da reclamação dos gestores públicos se deve ao fato de a aldeia-escola Zarup Wej fornecer 5 refeições ao dia para todos seus alunos e funcionários. Diferentemente de outras escolas, a Zarup Wej opera ininterruptamente durante 15 dias do mês, com seus alunos morando — e também comendo — nas dependências da instituição por todo o período. Depois desse tempo, passam mais 15 dias com suas famílias e o ciclo se repete.

Essa idiossincrasia do funcionamento da escola dos Zoró não é modismo da cidadezinha de 3.500 habitantes, mas uma consequência de um direito conquistado pelas populações indígenas do Brasil na Constituição de 1988: a educação escolar indígena.

A relação entre os indígenas brasileiros e a educação formal não-indígena tem uma longa e tumultuada história, passando pela missão civilizatória de missionários cristãos, pelas empreitadas da primeira metade do século XX que visavam “integrar o índio à nação” e finalmente pelas ONGs surgidas nas décadas de 1970 e 1980 (que ainda atuam na área). Os povos originários tiveram seu direito de participar do processo de elaboração de políticas públicas para sua própria educação apenas na Constituição de 1988, depois de anos de luta.

De início, o direito ficou mais na Constituição que na realidade. A década de 1990 foi um período de concretização dessa garantia legal. A consolidação legal veio apenas em 2001, com o lançamento do Plano Nacional de Educação daquele ano. O PNE dedicou um capítulo inteiro à educação diferenciada para indígenas e determinou a criação da categoria “escola indígena”.

As escolas indígenas se diferenciam do restante dos colégios da rede pública por serem instituições voltadas para a preservação e transmissão da cultura tradicional da comunidade que ela atende. Os currículos são elaborados em conjunto com cada comunidade para incluir aulas sobre práticas culturais e saberes tradicionais. Além do português, o ensino pode ser feito no idioma falado pelo povo, com material didático específico para cada língua. Os professores das escolas indígenas são também incentivados a frequentarem o magistério indígena — cursos de nível médio que buscam capacitar professores indígenas a desenvolver currículos interculturais e maleáveis às necessidades de suas comunidades.

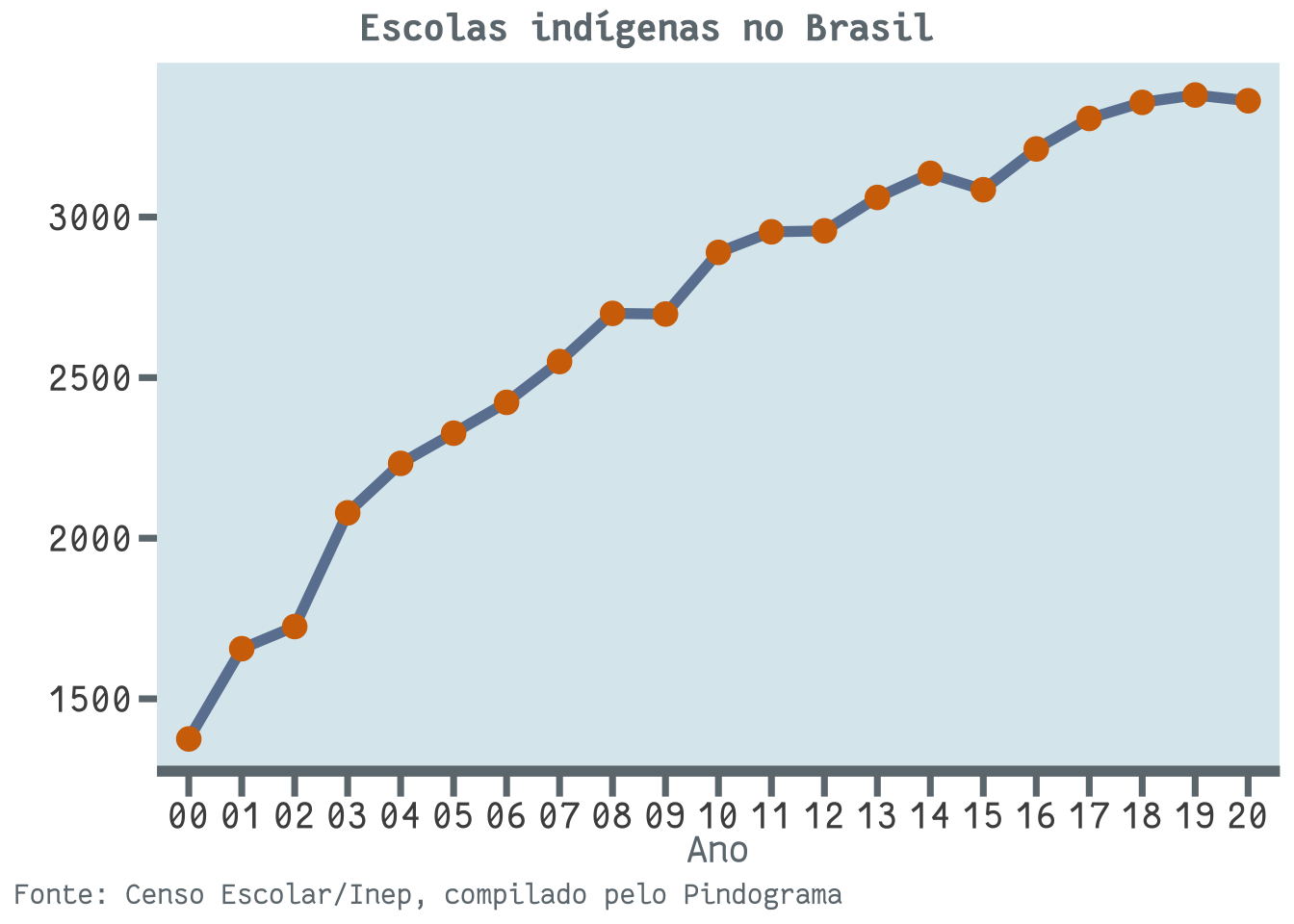

Desde sua adoção a nível nacional em 2001, houve uma grande expansão das escolas indígenas. Entre 2000 e 2020, o número de escolas indígenas praticamente dobrou, de 1.375 para as 3.362 registradas no ano passado.

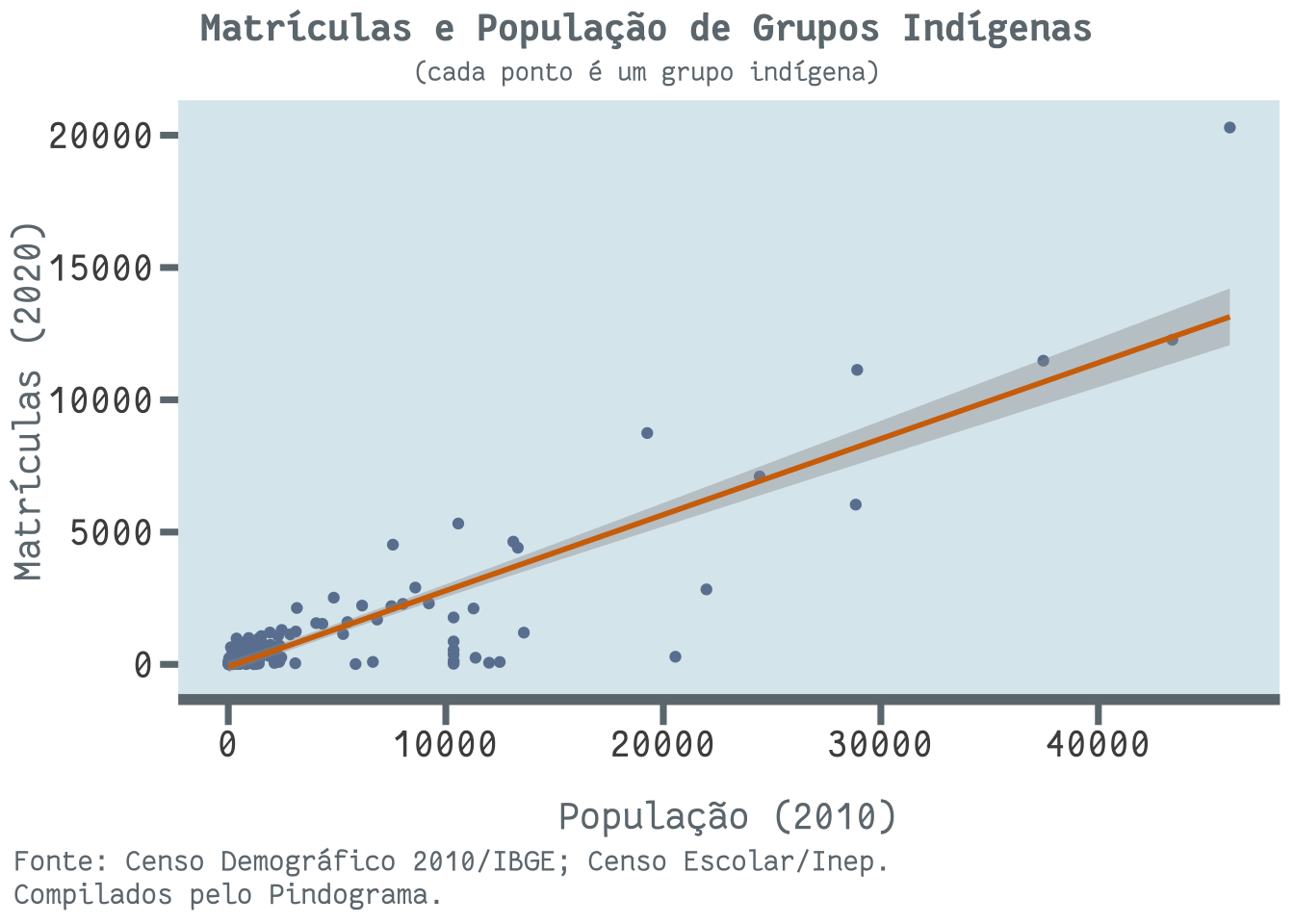

Juntando alunos de ensino infantil, fundamental, médio e turmas de educação de jovens e adultos, a quantidade de alunos nestas escolas já soma mais de 255 mil. É um crescimento de 50% desde 2005, quando havia apenas 164 mil matrículas. Não é possível dizer ao certo o alcance das escolas em comparação à população indígena, já que as informações demográficas no país estão desatualizadas desde 2010.

Cruzando as informações do último Censo Demográfico com os números de matrículas das escolas indígenas, constatamos que quanto maior um povo, mais escolas indígenas existem para ele, sugerindo uma cobertura relativamente adequada do ensino específico para cada povo. De acordo com o Censo Escolar de 2020, há escolas dando aulas em 178 línguas nativas diferentes.

Esses dados, no entanto, maquiam a realidade da educação indígena no Brasil, marcada por diversas dificuldades que os dados não capturam muito bem. Em entrevista ao Pindograma, o ativista e educador Mauro de Souza relatou algumas das dificuldades que ele já testemunhou em quase 20 anos de trabalho com comunidades indígenas no Norte do país.

Mineiro, Mauro se descreve como um preto brasileiro de baixa renda. Se formou como historiador na Universidade Federal de Ouro Preto e se envolveu com a educação de professores indígenas depois de se desiludir com a distância entre a academia e o povo sobre o qual ela produzia conhecimento.

Depois de um tempo trabalhando com algumas comunidades Guarani-Mbyá no Rio de Janeiro, Mauro foi para Rondônia, onde passou a integrar um projeto de escolarização de agentes de saúde indígenas. “Foi aí então que eu tive o primeiro contato com as deficiências reais que tangem a educação escolar indígena”, conta.

A maioria dos alunos do curso eram escolhidos pelas suas comunidades para fazer o curso apenas por terem passado algum tempo numa escola. Muitas vezes não tinham nenhum preparo prévio para trabalharem com a saúde, embora soubessem ler e escrever.

Depois dessa experiência inicial, Mauro continuou na região Norte, trabalhando com diversos povos do Acre, de Rondônia e do norte do Mato Grosso. Entre eles estão os Zoró de Rondolândia. Mauro passou um tempo trabalhando na escola Zarup Wej e também auxiliou nas negociações do orçamento da escola. Ao longo de sua entrevista ao Pindograma, Mauro fez questão de pontuar os problemas sérios que o atual modelo de educação escolar indígena traz, não só para os Zoró, mas para diversos povos.

Escola Estadual Indígena de Educação Básica Zarup Wej (Patrícia Dias)

O primeiro deles é a dificuldade do contato intercultural. Para muitas comunidades da região, o contato com a sociedade não-indígena é recente, de apenas 40 ou 50 anos. Diferente de povos com um longo histórico de contato, para povos ainda relativamente isolados, a introdução da escola causa estranhamentos. Tanto agentes do governo quanto lideranças da própria comunidade costumam se desentender devido às diferenças entre as concepções culturais de educação indígena e não-indígena.

Mesmo hoje, com a exigência de diálogo com a comunidade para a elaboração de um currículo moldado para as especificidades de um povo, muitas vezes um modelo escolar completamente descolado da realidade do grupo é imposto aos indígenas. De acordo com Mauro, um dos maiores desafios nos anos iniciais de muitas escolas é como encaixar a figura do professor na realidade da aldeia. Como a educação tradicional geralmente acontece de maneira orgânica, por diversos membros da comunidade compartilhando saberes distintos, a profissão de professor fica deslocada e passa a carregar outros significados.

Como relata Mauro, o professor “é um novo ícone na aldeia, um novo personagem que [tem] status, que recebe dinheiro”. Diferente de outras vagas de professores em escolas públicas, as vagas de professor em escola indígena podem ser preenchidas tanto por concursos quanto por indicação da comunidade, através de negociação com as secretarias de educação. Essa flexibilidade existe para dar mais protagonismo ao povo na contratação dos educadores de sua preferência, mas ela nem sempre garante a qualidade do ensino. O status e o salário acabam levando a situações onde o cargo de professor é preenchido por amigos das lideranças locais ou para dar prestígio a membros da família de um chefe — e não por considerações pedagógicas.

A estrutura física de muitas escolas também é problemática. Construídas em geral como escolas convencionais, em várias aldeias o prédio da escola destoa da arquitetura nativa e se torna um elemento estranho no seio da comunidade. Mauro compara a presença desses prédios com a construção de igrejas. De acordo com ele, ambos os prédios são símbolos da colonização e da imposição unilateral de modelos de organização social não-indígena aos povos originários. O próprio prédio da escola “acaba se tornando um espaço tal qual a igreja, como se fosse um monumento perdido ali na aldeia... um endereço onde se vai para se ter um evento e logo que aquilo acaba todo mundo vai embora”.

Muitos prédios escolares são preteridos por professores, que preferem ministrar aulas em locais típicos de reuniões comunitárias como tapiris ou caramanchões ou mesmo ao ar livre. O prédio escolar pode se tornar um local administrativo, de contato entre o governo e a comunidade, mas raramente atende às demandas pedagógicas dos indígenas.

Além disso, mesmo pelos parâmetros de escolas públicas comuns, a estrutura desses prédios tende a ser precária. Segundo dados do Censo Escolar 2020, 69,1% das escolas indígenas não têm energia elétrica, 37,3% não possuem água potável e 43,1% não têm banheiros. Além de infraestrutura básica, 78,6% não têm acesso à internet e 89,4% não possuem uma biblioteca. Dada essa realidade, não surpreende que em alguns casos os prédios terminam deteriorados e quase abandonados pela comunidade.

A qualidade do ensino nas escolas indígenas também não é fácil de se medir. O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) não inclui essas escolas no Saeb, série de testes aplicados de dois em dois anos por todo o país para avaliar o desempenho acadêmico dos alunos brasileiros. Sem uma avaliação educacional própria, é quase impossível formular políticas públicas baseadas em evidências para as escolas indígenas. (O INEP não respondeu às tentativas de contato da reportagem).

Mas, mesmo superando os empecilhos iniciais, as dificuldades não se encerram quando uma comunidade aceita o modelo da escola indígena proposta pelo governo. Uma escola de educação diferenciada existir no papel é mais fácil que uma implementação bem sucedida desse projeto. A elaboração de um currículo específico requer a cooperação entre secretarias de educação e lideranças comunitárias.

Os cursos de magistério indígena são um passo para esse diálogo, pois visam qualificar os professores para mediar a interação entre a educação tradicional dos povos indígenas e a educação não-indígena. Mas este tipo de formação é insuficiente quando o curso não consegue lidar com povos e culturas diversas.

Segundo Mauro, “os cursos principais são cursos dentro das universidades onde se tem dentro de uma sala de aula uma pluralidade enorme de etnias e línguas diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes que são tratados como iguais”, explica.

Diante do abandono do Estado, o ônus de garantir o funcionamento recai sobre o que Mauro chama de “exércitos de uma pessoa só” — professores, ativistas, alunos e até eventuais funcionários públicos que, por um motivo ou outro, decidem se dedicar ao funcionamento de uma escola, mesmo que saia do próprio bolso.

Apesar destes problemas, durante sua trajetória na região, Mauro também conheceu histórias de povos que conseguiram se organizar e usar a escola específica como uma ferramenta efetiva na preservação de sua cultura. Um caso que fez questão de destacar foi o do povo Ashaninka, do vale do Juruá no Acre. “Acho que eles [são] um bom exemplo disso, de domínio de como colocar a sua marca nas escolas”, diz. A grande maioria dos Ashaninka vivem no Peru, mas, no Brasil, o povo também vive em pequenas comunidades distribuídas pelo Acre. A maior dessas comunidades está localizada na aldeia Apiwtxa, da Terra Indígena Kampa do Rio Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo (AC).

A cidadezinha de Marechal Thaumaturgo fica a mais de 550 km da capital acreana de Rio Branco e é inacessível por estrada. Mesmo com o isolamento, a história da educação escolar indígena no município tem quase 30 anos. A Escola Indígena Samuel Piyãko foi fundada em 1992, no mesmo ano da demarcação da terra dos Ashaninka na região, e a ideia de criar uma escola para a comunidade surgiu justamente em meio à luta pela demarcação da terra.

Marechal Thaumaturgo (Pedro França/Ministério da Cultura)

Antes da demarcação, muitos membros da comunidade eram explorados por madeireiros e seringueiros que ocupavam as terras ashaninka. Valendo-se das dificuldades na comunicação com os nativos, os não-indígenas tiravam vantagem em acordos e contratos, faltavam com pagamentos e mentiam sobre contas e dívidas. Com o reconhecimento oficial da terra, a preocupação das lideranças da época passou a ser preparar as futuras gerações para um contato mais equânime com a sociedade não-indígena. Como conta Wewito Piyãko, atual diretor da Escola Samuel Piyãko, havia a necessidade de um espaço para “se trabalhar a educação escolar, principalmente a escrita e a matemática, que era exatamente pra sair dessa dependência da mão dos patrões, [para deixar] de ser enganado pelos patrões, [para] fazer os nossos próprios negócios”.

Além de ter o apoio da FUNAI, a vontade dos Ashaninka por uma escola foi auxiliada pela atuação da Comissão Pró-Índio do Acre, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1979 para apoiar os esforços de comunidades indígenas no estado. A CPI-Acre já promovia cursos de formação de professores indígenas no estado desde 1983 e auxiliou a comunidade no processo de criar um projeto de escola que refletisse os valores e os objetivos da comunidade. Wewito pontua que a ajuda da ONG foi importante, mas que o fundamental foi “a comunidade já ter esse preparo de se organizar e de dizer: "Nós vamos botar uma educação dentro da nossa comunidade, mas já colocar uma posição: [vai ser] uma educação voltada pra nossa cultura, voltada pra nossa realidade”.

O professor, formado em um dos cursos da CPI-Acre, conta com orgulho de como os habitantes da aldeia Apiwtxa organizam sua escola. “A gente trabalha na escola uma parte teórica e uma parte na prática, que é fora de sala de aula”, explica. As atividades fora da sala de aula são desenvolvidas com o restante da comunidade e com os parentes das próprias crianças. Os alunos são ensinados a trabalhar no roçado, na pescaria e na caça, ajudam no preparo de festas e brincadeiras tradicionais, aprendem sobre a medicina e o artesanato, dentre outras atividades. Até o quinto ano, todas as aulas são ministradas exclusivamente em ashaninka, já que a maioria dos alunos não fala português.

Apesar da animação, Wewito também relata dificuldades, dentre as quais o abandono escolar. “Poucos alunos chegam ao ensino médio, né? Eles desistem, porque não quer[em] mais estudar, porque aprender a ler e escrever já é o suficiente. Mas eu acredito que isso é uma cultura né? A gente também não pode forçar ninguém a fazer uma coisa que não quer”, lamenta. O professor explica que a escola não dá a formação para os alunos “competirem com o mercado de fora [da terra indígena]”, mas ela é um passo importante para o preparo de futuras lideranças e da estruturação da comunidade.

Além de ser diretor da escola, Wewito também é presidente da Associação Ashaninka do Rio Amônia Apiwtxa. A Associação coordena diversos projetos encabeçados pelos Ashaninka tanto dentro de suas terras quanto na região do Alto Juruá em geral, estabelecendo laços com as comunidades não-indígenas de Marechal Thaumaturgo e outras cidades.

Essa relação mais igualitária cultivada ao longo dos anos permitiu que, em 2016, Marechal Thaumaturgo fosse palco de um momento histórico para o estado do Acre. Naquele ano, Isaac Piyãko, liderança dos Ashaninka, foi eleito o primeiro prefeito indígena da história do estado. O prefeito também foi reeleito em 2020 com mais de 53% dos votos no primeiro turno.

A gestão de Isaac faz questão de dar apoio aos indígenas da cidade, nem sempre contemplados adequadamente em gestões anteriores. Wewito conta que desde o começo da nova gestão, a relação com a prefeitura melhorou. Salários são pagos em dia, a Escola Samuel Piyãko foi reformada em 2020 e já não falta mais gasolina para o transporte dos alunos e professores e a entrega da merenda. No entanto, o professor lamenta que muitos desses avanços foram suspensos frente à pandemia de COVID-19, que interrompeu os trabalhos da escola e criou novas dificuldades orçamentárias para o município.

Interior da Escola Samuel Piyãko (Daniela Castro/Assecom/PMMTH)

Pedro Lima, coordenador indígena da Secretaria Municipal de Educação, compartilha das preocupações de Wewito com a pandemia, mas avalia que, em tempos normais, a educação indígena no município é satisfatória. Para ele, Marechal Thaumaturgo é um lugar de exceção quando se trata de educação escolar indígena, uma história de sucesso construída com muita paciência e diálogo. Segundo ele, o segredo está no ouvir. “Acredito que a eleição de Isaac [Piyãko], garantiu ainda mais que esse processo chegasse a esse ponto. [Ele] fez com que tivéssemos um olhar ainda mais amistoso sobre todos os índios do nosso município, mas tudo isso é fruto do empenho de todos que em alguma parte do tempo ontem ou hoje contribuíram para esse processo”.

Do ponto de vista institucional, Lima elogia a CPI-Acre e iniciativas do MEC e da FUNAI no passado, mas se queixa do apoio minguante dos governos estadual e federal. “Hoje esses órgãos já não atuam como antes. Agora com esse processo de pandemia, chegaram algumas boas recomendações vindas da FUNAI, mas sinto falta de uma comunicação direta, onde possamos pôr nossas posições de realidade local. Já do governo do estado seria importante um pouco mais de investimentos em formação acadêmica de professores e formações de encontro com os povos originários”, diz.

O caso dos Ashaninka em Marechal Thaumaturgo demonstra como a implementação bem-sucedida de um projeto de educação indígena pode significar um avanço para uma comunidade que busca defender seus direitos e ter uma relação mais harmônica com seus vizinhos não-indígenas. A educação escolar adequada pode também ser um caminho ao ensino superior por meio de vestibulares indígenas, por exemplo, já oferecidos em pelo menos 15 universidades públicas, como a UnB e a Unicamp.

A melhoria da educação indígena é uma das principais pautas defendidas pela deputada federal Joênia Wapichana (REDE-RR). Joênia foi a primeira mulher indígena eleita ao Congresso Nacional e já destinou mais de R$ 40 milhões em emendas parlamentares para a reforma e adequação de mais de 100 escolas indígenas em seu estado. Em uma entrevista para a FUNAI em 2018, a então recém-eleita deputada afirmou que seu mandato seria focado em “fazer com que os direitos indígenas não sejam só na defesa e sim propositivos”, defendendo, entre outras medidas, a implementação de um sistema de educação escolar indígena de qualidade.

Hoje, o professor Mauro mora em Cacoal (RO) e trabalha como conselheiro administrativo na Coopaiter, uma cooperativa do povo Paiter-Suruí que presta apoio aos castanheiros da comunidade. Apesar de não estar trabalhando com nenhuma escola no momento, sempre está em contato com lideranças de povos amigos. Cético em relação aos rumos da educação indígena diante do atual governo federal e do desmonte de órgãos como a FUNAI, Mauro parece resignado à realidade precária à qual o Estado relega os povos originários, sem dados adequados para avaliar e sem o preparo para lidar com essas dificuldades. Mesmo assim, não deixa a região por nada. “São necessários esses exércitos de homens ou de mulheres sós, né”.

Dados utililzados na matéria: Censo Escolar (Inep/MEC); Censo Demográfico 2010 (IBGE).

Para reproduzir os gráficos desta matéria, o código pode ser consultado aqui.

Contribuíram com dados Daniel Ferreira e Antonio Piltcher.

Créditos da imagem: Daniela Castro – Assecom/PMMTH.

[Gostou do nosso conteúdo? Siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram.]